Black hat SEO: quali sono le tecniche e funzionano davvero?

- Tempo lettura 12

Definizione di Black hat seo

L’espressione Black hat seo fa riferimento ad alcune tecniche utilizzate per migliorare il posizionamento dei siti e delle loro pagine sui motori di ricerca che esplicitamente violano le linee guida degli ultimi o provano a manipolarne gli algoritmi o sfruttarne le vulnerabilità.

L’espressione Black hat seo fa riferimento ad alcune tecniche utilizzate per migliorare il posizionamento dei siti e delle loro pagine sui motori di ricerca che esplicitamente violano le linee guida degli ultimi o provano a manipolarne gli algoritmi o sfruttarne le vulnerabilità.

Cos’è la black hat SEO e a che serve

Fare black hat SEO serve a far crescere più velocemente il ranking attribuito dai motori di ricerca a un sito e alle sue pagine o almeno questo è quello che spera chi investe in questa tipologia di tecniche seo .

Il macro obiettivo rimane quello di ogni attività SEO e quindi migliorare il posizionamento del sito, facendo in modo che le pagine siano proposte dai motori di ricerca tra i primissimi risultati nella serp – o comunque prima di quelle dei siti diretti competitor – quando gli utenti effettuano ricerche per determinate parole chiave. Diversamente da quanto fa la white hat seo , per ottenere questo risultato la SEO black hat usa tecniche controverse che o apertamente violano le linee guida dei motori di ricerca o risultano tattiche manipolative dei loro algoritmi e mirate a sfruttarne bug e vulnerabilità.

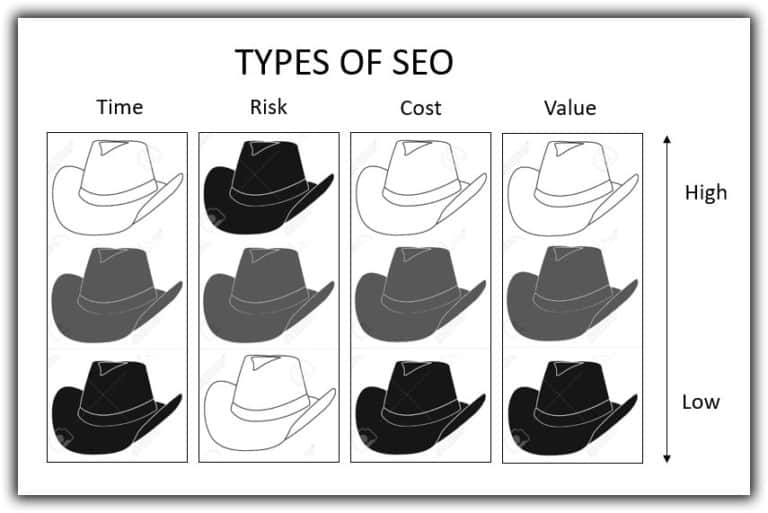

Per molti versi la black hat SEO mostra il lato oscuro della SEO, per usare una delle metafore cinematografiche più usate quando si parla della “SEO dal cappello nero”, utilizzando la traduzione letterale in italiano di black hat SEO. Ai vecchi film western degli anni Trenta e Quaranta, del resto, vengono fatte risalire spesso le origini dell’espressione “black hat”, così come di quella “white hat”, applicate al marketing e non solo digitale. Chi fa SEO black hat è come il cowboy che indossa il cappello nero ed è impegnato nelle più disparate attività controverse e spesso illecite, con una grande differenza che vale la pena sottolineare subito: le tecniche SEO black hat non costituiscano esplicite violazioni normative e non sono perseguibili a livello legale.

Altra origine comunemente accettata delle espressioni “black hat” e “white hat” è la cultura hacker: l’hacker dal cappello nero è colui che viola sistemi informatici o li infetta con malware e simili al solo scopo di sottrarre dati che può in un secondo momento utilizzare per il proprio tornaconto personale; qualcosa di simile fa il SEO dal cappello nero quando manipola gli algoritmi dei motori di ricerca per provare a posizionarsi tra i primi risultati.

Le tecniche black hat SEO

Le tecniche che un SEO black hat ha a disposizione per riuscire nel proprio intento sono varie e di diversa natura. Alcune intervengono in fase di indicizzazione e provano a rendere più probabile che i crawler dei motori di ricerca, quando scandagliano il web alla ricerca di nuovi contenuti, si imbattano nelle pagine in questione. Non a caso si parla in questo senso di spamdexing, termine che è un composto di “spam” e “indexing” e che vuol dire letteralmente “far indicizzare spazzatura”.

Altre tecniche di black hat SEO hanno per bersaglio il processo di ottimizzazione e provano a calcare la mano su quanto i motori di ricerca considerino “rilevante” una pagina e il suo contenuto per un determinato argomento e per un determinato set di parole chiave.

Le tecniche SEO black hat si sono evolute nel tempo sia facendosi mano a mano più raffinate e difficili da scovare, sia proprio per essere ormai state individuate nella loro forma originaria e penalizzate dai motori di ricerca.

SEO black hat schema

È il caso del cosiddetto swapping: in passato non era raro che venissero create pagine contenenti molte parole chiave da far indicizzare in anticipo dai motori di ricerca. Spesso si trattava di parole chiave con grandi volumi di traffico anche se poco coerenti con l’argomento trattato all’interno del sito.

Oggi è più frequente far ricorso a tecniche di black hat SEO come il cloaking o l’uso di pagine doorway o gateway. Nel caso del cloaking quando viene intercettato un crawler che scansiona le pagine del sito gli viene mostrata una versione delle stesse che non è quella che visualizzano gli utenti e i cui contenuti sono pensati esclusivamente per facilitare e ottimizzare il processo di indicizzazione.

Tramite le pagine doorway o gateway si tenta di posizionarsi per una certa parola o frase chiave che è in genere quella più utilizzata dagli utenti quando effettuano ricerche inerenti al proprio business. Volendo procedere con un esempio concreto, si potrebbe far riferimento a un consulente di digital marketing che opera a Napoli e che ha interesse a che il proprio sito compaia tra i primi risultati di Google e simili a chiunque cerchi un professionista del settore in città. Questo potrebbe essere tentato dal provare a posizionarsi per la chiave “consulente digital marketing napoli” con delle pagine, di fatto molto simili a delle landing page , molto ottimizzate e da cui semplicemente rimandare l’utente a contenuti del proprio sito o della sua sezione blog . L’esempio non è casuale: l’uso di pagine doorway o gateway è frequente soprattutto nella local SEO.

Le tecniche di SEO black hat elencate fin qua hanno in comune un uso controverso dei redirect. Reindirizzare chi naviga sul proprio sito da una pagina all’altra, qualora la risorsa in questione non sia più disponibile o sia stata migrata a un altro url , non solo è lecito ma è anzi consigliato per ottimizzare la user experience . Si può fare un uso “manipolativo” di redirect ed errori 301, però, allo scopo di far arrivare gli utenti a pagine diverse da quelle indicizzate dai motori di ricerca.

Un ulteriore espediente molto comune è quello dei redirect per fare boosting di pagine create da poco o che non hanno ancora un buon posizionamento sui motori di ricerca: quasi sempre basta fare in modo che una pagina che gode di un buon ranking sui motori di ricerca – perché contenente molti backlink di qualità, perché un sottodominio ospitato da siti autorevoli come WordPress, ecc. – rimandi tramite link alla risorsa da ottimizzare, almeno per il tempo in cui la stessa non guadagnerà valore agli occhi dei motori di ricerca. È questa, tra l’altro, la ragione per cui c’è chi inserisce nella home page del proprio sito web, in genere meglio posizionata delle altre pagine, link in entrata ad altre risorse di cui intende migliorare il ranking, spesso nascondendoli nei footer o nelle sezioni laterali.

Altro stratagemma per provare a far riflettere l’autorità di una certa pagina su un’altra e migliorare in questo modo il suo posizionamento sui motori di ricerca è inserire all’interno della prima dei backlink nascosti alla seconda: perché siano nascosti può bastare semplicemente che abbiano lo stesso colore del resto del testo non attivo e che non siano evidenziati al passaggio del puntatore. Si può provare, ancora, a linkare la risorsa di cui si vuole migliorare il posizionamento all’interno di commenti sotto a post su blog o, opzione meno praticata, social network : quando l’argomento trattato nei post sia poco o per niente coerente con quello della risorsa linkata tramite commenti, gli stessi sono considerati spam e non è raro che, proprio per difendersi da questo tipo di pratiche, i gestori limitino la possibilità di commentare o nel caso di blog e siti web usino in automatico l’attributo “rel= no follow” per i link contenuti nei commenti.

Bastano esempi come gli ultimi per rendersi conto di come nel campo della SEO off page siano in genere applicate maggiormente molteplici tecniche di black hat SEO. A ogni aggiornamento degli algoritmi i motori di ricerca sottolineano come il modo migliore per attrarre link in entrata – non a caso si parla di link earning – al proprio sito e alle sue pagine sia realizzare contenuti di valore e unici.

Questo non vuol dire che non siano in voga tra chi fa SEO espedienti per provare a rendere più veloce, e soprattutto meno dispendiosa in termini di risorse, la link building. La compravendita e lo scambio di link sono i più comuni tra questi ed esistono complessi schemi (che per molti versi ricordano gli schemi Ponzi) tali per cui non è detto che lo scambio o la pubblicazione di link a pagamento avvenga direttamente tra il sito A e il sito B, ma quasi sempre prevede la partecipazione di numerosi siti C, D, ecc. “intermediari”.

Alcune tecniche black hat per la link building prevedono la costruzione di un network privato di minisiti o di blog o di vere e proprie link farm. Nel caso dei private blog network (PNB) si sfruttano blog ben posizionati perché dedicati a un argomento di nicchia, perché aperti da molto tempo, ecc. o di piccoli siti ben ottimizzati perché costruiti guardando soprattutto alla SEO al solo scopo di generare link in entrata verso la pagina di cui si vuole migliorare il posizionamento. Mentre in questo caso la rete di blog o siti da cui partono i link è proprietaria, nelle link farm – letteralmente “fabbriche di link” che hanno lo stesso funzionamento – non è così e si ha ancora meno controllo sulla qualità dei link in entrata che in genere provengono da siti “pot-pourri” che trattano indifferentemente di temi come giardinaggio, calcio, previsioni economiche, eccetera. In sostanza, vi sono siti e pagine web ben ottimizzati ma dallo scarso valore per gli utenti il cui unico scopo è generare link in entrata verso altri siti da ottimizzare.

Alcune tecniche di SEO black hat riguardano più direttamente i contenuti. Una di queste, forse la più comunemente utilizzata soprattutto in passato, è quella che ricade sotto il nome di keyword stuffing. Consiste nell’aumentare la frequenza con cui all’interno della pagina sono utilizzate la o le keyword per cui la si intende posizionare, nella speranza che ciò la faccia apparire più pertinente all’argomento agli occhi dei motori di ricerca. Il punto debole di questa tecnica è che la keyword density non è l’unico fattore di SEO on page di cui i motori di ricerca tengono conto: per restare alle sole parole chiave contano, per esempio, anche la posizione e il modo (naturale) in cui sono collocate.

Perché l’uso ripetuto di parole chiave non sia di disturbo alla lettura e non peggiori l’esperienza utente c’è chi ricorre all’espediente di inserirle o direttamente nel codice della pagina o in un testo nascosto, ancora una volta nascosto anche semplicemente usando lo stesso colore dello sfondo. I testi nascosti sono usati a volte anche per rendere agli occhi dei motori di ricerca più lunghi i testi presenti all’interno delle pagine nella convinzione che i loro algoritmi premino anche la lunghezza dei contenuti.

Non essendo un mistero che esistono penalizzazioni per i testi copiati o presenti identici su più siti diversi, è pratica molto comune – detta article spinning – riscrivere, quasi parafrasandoli, i contenuti da sfruttare su più pagine e siti diversi, a volte usando allo scopo degli appositi software automatizzati.

Una tecnica simile, che ricade sotto il nome di desert scraping, prevede di riutilizzare, dopo delle piccole modifiche, dei contenuti non più indicizzati perché originariamente pubblicati su un dominio ormai scaduto. Non è raro, del resto, che i SEO “dal cappello nero” acquistino domini in scadenza di marche famose (è il cosiddetto cybersquatting), a cui i motori di ricerca attribuiscono una certa autorità, per poter dirottare quella stessa autorità sui propri siti e i loro contenuti.

Altre tecniche di black hat SEO giocano sull’autorità percepita di un sito, facendo apparire lo stesso sito e/o alcune sue pagine molto visitati da parte degli utenti: il modo più comune per farlo è continuare a inviare ping alle pagine da ottimizzare (non a caso si parla di pingback spam).

Si possono manipolare anche i dati strutturati riguardanti il proprio sito condivisi con i motori di ricerca perché alcune informazioni e non altre siano visualizzate nei rich snippet, ossia nelle speciali anteprime “arricchite” di immagini e media che Google mostra di alcuni risultati di ricerca. Uno dei modi più comuni di farlo è gonfiando il numero di recensioni ricevute ai propri prodotti o servizi, specie quelle molto positive.

Che cos’è la grey hat SEO e perché è diversa dalla black hat SEO

Accanto a tattiche SEO come quelle appena elencate, esplicitamente penalizzate dai motori di ricerca, ce ne sono altre che, sebbene non siano incentivate, risultano dagli stessi meglio tollerate o almeno non ancora penalizzate: si tratta della cosiddetta grey hat seo .

Come suggerisce la stessa espressione, la seo “dal cappello grigio” si colloca in una via di mezzo tra la black hat SEO e la white hat SEO e lo fa non essendo esplicitamente in contrasto con le regole dei motori di ricerca e potendo risultare più o meno etica a seconda di come e in che contesto è utilizzata. Aggiornare i contenuti può essere un segno di cura e attenzione nei confronti dei bisogni degli utenti ed è per questo una condotta premiata dai motori di ricerca, ma se lo si fa continuamente e con modifiche impercettibili e che non aggiungono un reale valore per gli utenti si tratta piuttosto solo di un modo per ingannarne gli algoritmi.

Proporre i propri contenuti o proporsi di realizzare contenuti ad hoc per altri siti in cambio di un backlink fa parte delle attività di digital PR essenziali a dare visibilità a un progetto digitale, ma i motori di ricerca potrebbero non gradire che il tutto si riveli alla fine una pubblicazione massiva di sempre lo stesso identico contenuto.

Le web directory e i siti di social bookmarking, ancora, esistono da sempre e possono essere utili agli utenti per ritrovare delle risorse in Rete: non di rado, però, essere presenti al loro interno è esclusivamente un modo per ricevere facilmente dei backlink dagli altri siti presenti, indipendentemente da natura e temi trattati dagli stessi.

C’è chi apre, poi, innumerevoli profili su social network e social media sperando che i famosi social signals aumentino l’autorevolezza attribuita dai motori di ricerca ai siti connessi e senza pensare che la presenza sulle piattaforme digitali richiede soprattutto di essere presenti in maniera attiva, riuscendo nella creazione di contenuti ad hoc e di un certo engagement della community.

Anche segnalare ai motori di ricerca ipotetiche violazioni commesse da terzi ai loro algoritmi – la cosiddetta negative SEO – può essere tanto un’attività neutra e che contribuisce a migliorare la qualità dell’ecosistema digitale, magari favorendo il ranking del proprio sito, quanto un’attività malevola se si riduce a segnalare senza reali motivazioni le pagine dei competitor posizionate meglio e con il rischio di essere penalizzati a propria volta.

Fonte infografica: B-SeenOnTop

Molte delle storie horror dal mondo della SEO sono proprio tentativi di fare black hat SEO. Uno degli esempi più citati è forse quello di BMW: nel 2006 la divisione tedesca del brand usò delle pagine doorway nel tentativo di migliorare il posizionamento del proprio sito web; il risultato fu quello, opposto, di vederle cancellate da Google Index e cioè irraggiungibili, almeno per un certo periodo di tempo, a chiunque effettuasse ricerche sull’argomento; ci volle tempo perché i software di Google indicizzassero nuovamente la pagine del sito.

Tra gli altri esempi di black hat SEO spesso citati c’è quello Groupon1: per molto tempo il sito di voucher e sconti provò a posizionarsi tra i primi risultati di Google quando qualcuno cercava esperienze a San Francisco usando la pagina ben posizionata di un tour organizzato per la città ormai scaduto.

Gli svantaggi delle tecniche di posizionamento black hat SEO

È soprattutto l’esempio di BMV che aiuta a capire perché evitare la black hat SEO. Quando si accorgono di tentativi di manipolare i propri algoritmi o individuano attività SEO controverse, i motori di ricerca penalizzano le pagine o nei casi peggiori le deindicizzano, rendendo di fatto vano ogni investimento SEO, anche quelli leciti e “dal cappello bianco”.

Google, nelle proprie linee guida per i webmaster, invita esplicitamente gli ultimi a «evitare trucchi intesi a far crescere il ranking sui motori di ricerca»2 e a chiedersi sempre, prima di ogni cosa, quanto ogni accorgimento SEO giovi all’utente e alla sua esperienza sul sito. La direzione verso cui camminano gli algoritmi dei motori di ricerca è, del resto, sempre più quella di premiare tutto ciò che è “human-first” e metta cioè al centro le persone.

Più pragmaticamente tra gli svantaggi della black hat SEO andrebbe considerato che è un’attività ad alto rischio – quello appunto di ottenere l’effetto contrario e di essere penalizzati nei o letteralmente cancellati dai risultati di ricerca – che non promette altro che risultati di breve o brevissimo termine. Il che è come dire che si possono basare al massimo singole campagne (ma non di certo intere strategie) sulle tecniche di black hat SEO e che queste possono essere utili al solo scopo di velocizzare e rendere più evidenti fin da subito i risultati dei propri investimenti SEO, poi rafforzandoli con attività più remunerative nel lungo periodo.

Il discorso resta in gran parte simile anche per la grey hat SEO, pur dovendo considerare che la particolarità di queste tecniche è che non si sa per quanto tempo non saranno penalizzate dai motori di ricerca prima di eventualmente trasformarsi in tecniche “dal cappello nero”.

- HubSpot